JI: Antara Dakwah dan Bayang-Bayang Radikalisme

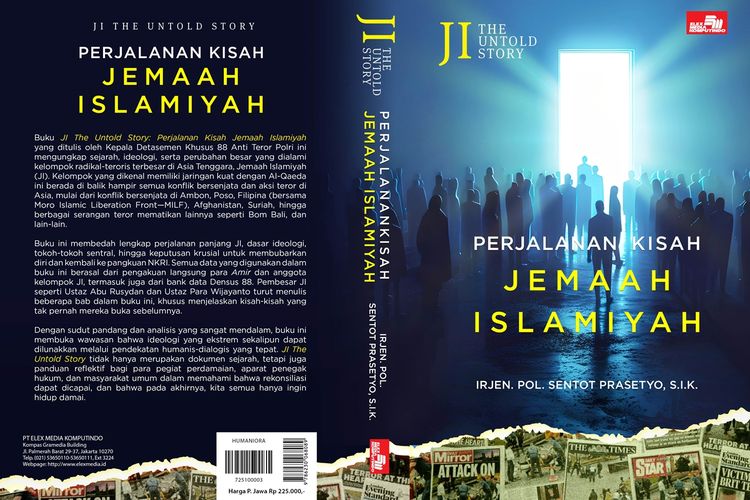

Buku JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah

Buku JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah "Loh, jelas to. JI tidak pernah membenarkan, apalagi memerintahkan anggotanya untuk melakukan aksi-aksi teror seperti itu. Jadi, ya, mereka itu tidak mewakili pandangan dan sikap kami," terang Ustaz Abu Mahmudah (tokoh senior JI) saat ditanya mengenai rangkaian serangan teror bom mematikan, mulai dari Bom Bali hingga aksi teror bom di 20 gereja di berbagai wilayah di Indonesia.

Namun, apakah Jemaah Islamiyah (JI) tidak perlu bertanggung jawab atas aksi teror yang dilakukan oleh individu yang pernah menjadi bagian dari mereka? Buku JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah karya Irjen. Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., ini mengungkap perjalanan panjang JI sebagai sebuah organisasi radikal-teroris terbesar di Asia Tenggara.

Awalnya bergerak sebagai kelompok dakwah, JI kemudian berkembang menjadi jaringan militan dengan struktur yang rapi dan beroperasi di bawah bayang-bayang radikalisme.

Melalui riset mendalam dan wawancara eksklusif dengan para Amir dan anggota kelompok JI, buku ini menuntun pembaca dalam menelusuri cara bagaimana JI membangun sistem kaderisasi.

Buku ini juga mengungkap pengiriman anggota JI ke pelatihan militer di Afghanistan dan Filipina serta cara mereka beradaptasi dengan perubahan zaman.

Apakah JI benar-benar telah meninggalkan metode perjuangan jihad bersenjata? Bagaimana strategi mereka dalam mempertahankan eksistensinya setelah banyak pemimpin mereka ditangkap? Semua dikupas dalam buku ini.

Jejak Langkah JI

Sejak didirikan oleh The Starting Eleven, yakni Abdullah Sungkar dan 10 rekannya, awalnya JI lebih berfokus pada pendidikan dan penguatan internal.

Mereka membangun jaringan pesantren dan lembaga dakwah untuk mencetak kader yang memahami ideologi mereka dengan baik. '

Berbeda dengan kelompok jihad global seperti Al-Qaeda, JI pada tahap awal lebih memilih jalur penyebaran ilmu dan pembinaan komunitas sebelum akhirnya berkembang ke arah yang lebih radikal.

Dalam perjalanannya, JI berkembang menjadi jaringan bawah tanah yang tersebar di berbagai negara Asia Tenggara.

Memiliki dua program utama dalam kaderisasi, yakni membentuk kader ulama dan kader mujahid.

Kader ulama dididik di pesantren-pesantren yang terafiliasi dengan JI.

Di sana para kader ditempa ilmu agama dan public speaking agar mampu menjadi ulama karismatik yang dapat menyebarkan paham JI secara luas.

Sementara itu, kader mujahid dikirim ke kamp pelatihan militer di Afghanistan, Moro-Mindanao di Filipina Selatan, dan Suriah.

Di sana, mereka mendapat latihan bertempur dan taktik perang gerilya.

Mereka yang lulus kemudian diterjunkan dalam konflik di dalam negeri, terutama di Ambon dan Poso.

JI percaya bahwa pendirian khilafah adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan Islam.

Mereka meyakini bahwa sistem pemerintahan Islam akan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi umat muslim.

Meski faktanya, banyak anggota JI yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang kekurangan jika dinilai dengan standar materi.

Namun, mereka tetap teguh karena yakin bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan mereka.

Keyakinan ini menjadi penggerak utama mereka dalam menjalankan misi besar untuk menegakkan khilafah.

JI menerapkan sistem perekrutan yang terstruktur dengan sangat rapi, sebagaimana tertuang dalam dokumen Strataji (Strategi Tamkin Jemaah Islamiyah).

Sistem ini memastikan bahwa setiap anggota direkrut melalui tahapan yang ketat.

Mulai dari seleksi awal, proses indoktrinasi, hingga pelatihan lanjutan.

Model ini menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi bukan sekadar hasil improvisasi, tetapi mengikuti strategi yang telah dirancang dengan matang dan profesional.

Perekrutan ini terdiri dari empat tahap utama: Input, Proses, Output, dan Cadangan.

Sistem ini memastikan bahwa JI tidak kekurangan kader yang siap menjalankan misi mereka.

Dilema Penggalangan Dana: Antara Kepentingan Organisasi dan Kemanusiaan

Salah satu strategi JI untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi adalah melakukan penggalangan dana.

Metode yang digunakan adalah mendirikan yayasan amal yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan.

Yayasan ini mengelola bantuan bagi korban bencana, membangun fasilitas pendidikan, hingga menyediakan layanan kesehatan.

Namun, isu penggunaan dana ini menjadi perdebatan.

Ada laporan yang menyebutkan bahwa sebagian dana digunakan untuk operasional organisasi.

Sementara di sisi lain, beberapa tokoh JI menegaskan bahwa tujuan utama yayasan sosial ini adalah murni untuk kepentingan umat.

Bahkan, penulis pun menjelaskan bahwa beberapa program yang dijalankan oleh yayasan yang berafiliasi dengan JI memang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pendekatan ini mencerminkan kompleksitas realitas JI.

Di satu sisi, mereka dikenal sebagai organisasi dengan jaringan militan yang kuat, tetapi di sisi lain, mereka juga memiliki kontribusi dalam bidang sosial yang berdampak.

Baca buku sepuasnya di Gramedia Digital Premium

Menyelami Pemikiran dan Strategi JI

Buku ini mengungkap bahwa JI mengalami perubahan dalam strategi perjuangan mereka.

Jika sebelumnya mereka aktif dalam aksi kekerasan, kini mereka lebih memilih pendekatan dakwah dan kaderisasi.

Hadis yang menjadi rujukan dalam perubahan strategi ini berbunyi:

“Salat wajib bagi kalian bersama kaum muslimin baik yang saleh maupun yang fajir, meskipun dia melakukan dosa besar. Dan jihad wajib bagi kalian bersama Amir (pemerintah yang sah) baik yang saleh maupun yang fajir, meskipun mereka melakukan dosa besar.” (HR. Ad-Daraquthni)

JI mulai mempertimbangkan ulang strategi perjuangan mereka.

Awalnya, mereka meyakini bahwa jihad harus dilakukan melalui perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang dianggap tidak menegakkan syariat Islam secara kaffah.

Namun, seiring berjalannya waktu dan tekanan dari berbagai pihak, mereka menyadari bahwa jihad tidak selalu berarti angkat senjata.

Dakwah, pendidikan, serta pemberdayaan umat juga bisa menjadi bentuk perjuangan dalam membela agama.

JI juga mengalami perpecahan internal yang cukup tajam.

Kelompok yang awalnya sejalan dalam satu visi akhirnya memilih jalannya masing-masing.

Ada yang bergabung dengan ISIS karena menganggap strategi JI terlalu lunak, sementara sebagian lainnya justru memilih kembali membaur di masyarakat.

Perpecahan ini membuktikan bahwa meskipun berangkat dari ideologi yang sama, praktik di lapangan tetap melahirkan perbedaan dalam cara menjalankannya.

Buku ini juga mengupas peran Densus 88 dalam menangani JI.

Alih-alih hanya mengandalkan pendekatan represif, Densus 88 memilih jalur yang lebih humanis dengan membuka ruang dialog.

Langkah ini menunjukkan bahwa menangani radikalisasi bukan sekadar soal operasi keamanan, tetapi juga memberi kesempatan bagi para anggotanya untuk merefleksikan pilihan mereka.

Pendekatan ini jelas berbeda dari kebijakan "no dialogue with terrorists" yang diterapkan di banyak negara lain—sebuah prinsip yang sering kali justru menutup peluang bagi pendekatan yang lebih manusiawi.

Trauma dan Perspektif Baru: Kisah I.R.

Sebagai seorang relawan di sekolah multikultural di Jawa Barat, saya bertemu dengan I.R., seorang anak dari Ambon yang tumbuh dengan trauma akibat konflik Ambon.

Pengalaman konflik agama yang pernah dialaminya membuat I.R., memiliki ketakutan dan prasangka terhadap kelompok lain, terutama umat Nasrani.

Dalam konflik tersebut, JI hadir dengan misi membela umat muslim yang mereka anggap sebagai korban.

Namun, di balik peran tersebut, keberadaan mereka juga memperpanjang siklus kekerasan. I.R., yang sejak kecil dicekoki cerita perang, tumbuh dengan ketakutan yang mendalam.

Baginya, kelompok tertentu adalah musuh yang harus diwaspadai.

Namun, setelah bersekolah di lingkungan multikultural, perspektifnya mulai berubah.

Lambat laun ia membuka diri dan mulai berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, termasuk yang beragama Nasrani.

Dialog dan interaksi membuatnya sadar bahwa orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai ancaman ternyata sama seperti dirinya—manusia biasa yang ingin hidup damai.

Mencegah Radikalisasi: Dari Pelajaran JI ke Masa Depan

Pembubaran JI di Sentul, 30 Juni 2024, menandai babak akhir jaringan militan terbesar di Asia Tenggara ini.

Pernyataan kembalinya mereka ke pangkuan NKRI serta komitmen untuk menghapus ajaran ekstremisme dari pesantren-pesantren afiliasi JI menjadi bukti bahwa ideologi bisa berubah.

Ini bukan sekadar akhir dari sebuah organisasi, tetapi juga momentum untuk merefleksikan bahwa radikalisme tidak tumbuh begitu saja—ada faktor sejarah, sosial, dan politik yang melatarbelakanginya.

Pada akhirnya, kekuatan terbesar dalam melawan ekstremisme bukan hanya operasi keamanan, tetapi juga keberanian untuk merangkul perubahan dan menutup lembaran lama.

Catatan dan Saran

Sebagai pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang JI, saya merasa buku ini memberikan wawasan yang luas mengenai jaringan dan ideologi mereka.

Namun, saya juga menyadari bahwa ada celah dalam narasi, terutama karena narasumber yang diwawancarai tampaknya enggan mengakui keterlibatan dalam aksi terorisme secara langsung.

Meskipun demikian, buku ini tetap berharga karena memberikan sudut pandang dari dalam organisasi itu sendiri.

Sesuatu yang jarang kita temui dalam laporan media atau kajian akademik.

Buku ini mengingatkan saya bahwa pemahaman tentang radikalisme tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, tetapi harus dipahami dari berbagai perspektif.

Namun, akan lebih menarik jika buku ini juga menyertakan lebih banyak sudut pandang dari pihak korban, aparat penegak hukum, atau bahkan mantan anggota yang sudah berani terbuka soal keterlibatan JI dalam aksi terorisme.

Dengan begitu, buku ini bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak nyata dari aksi JI di lapangan.

Segera baca dan dapatkan buku JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah di Gramedia.com.

Terkini Lainnya