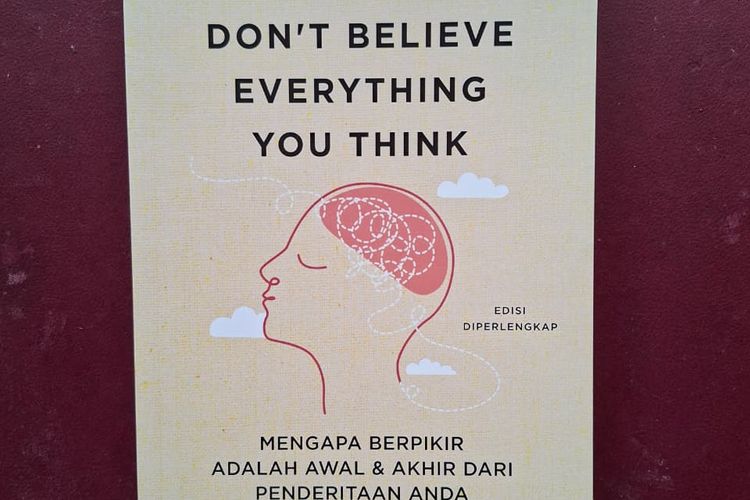

Ketika Pikiran Menjadi Sumber Derita: Review Buku Don't Believe Everything You Think

Buku Don't Believe Everything You Think

Buku Don't Believe Everything You Think Pagi itu, seorang karyawan muda bernama Arga duduk terpaku di depan layar laptopnya.

Email dari atasan barunya baru saja masuk, singkat, dingin, dan tanpa emotikon.

“Kita perlu bicara nanti siang.”

Kalimat itu berputar-putar di kepalanya.

Jantungnya berdebar, tangannya dingin, dan pikirannya mulai berlari jauh melampaui fakta yang ada.

Ia membayangkan kemungkinan terburuk, seperti dimarahi, dianggap tidak kompeten, bahkan dipecat.

Sepanjang pagi, Arga tidak benar-benar bekerja.

Ia sibuk berdialog dengan pikirannya sendiri, menafsirkan, menuduh, dan menghakimi dirinya tanpa ampun.

Ketika akhirnya pertemuan itu terjadi, kenyataannya jauh berbeda.

Sang atasan hanya ingin membahas pembagian tugas baru dan memberi apresiasi atas kinerjanya.

Arga lega, tetapi juga lelah.

Ia sadar, penderitaan terbesarnya hari itu bukan berasal dari realitas, melainkan dari pikirannya sendiri.

Kasus sederhana seperti yang dialami Arga adalah pintu masuk yang sangat relevan untuk memahami pesan utama buku Don't Believe Everything You Think karya Joseph Nguyen.

Isi Buku Don't Believe Everything You Think

Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari satu hal mendasar yang sering luput kita sadari, bahwa sebagian besar penderitaan emosional manusia tidak berasal dari keadaan eksternal, melainkan dari cara kita berpikir tentang keadaan tersebut.

Joseph Nguyen menulis buku ini dengan gaya reflektif dan kontemplatif, seolah sedang berbincang pelan dengan pembacanya, namun dengan gagasan yang tajam dan menantang kebiasaan berpikir yang selama ini dianggap wajar.

Sejak halaman-halaman awal, Nguyen langsung menggugah kesadaran pembaca bahwa pikiran bukanlah kebenaran mutlak.

Pikiran hanyalah respons mental yang muncul secara otomatis, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, ketakutan, harapan, dan conditioning sosial.

Masalahnya, manusia terlalu sering mempercayai setiap pikiran yang muncul tanpa jarak dan tanpa pertanyaan.

Kita menganggap pikiran sebagai “aku” sehingga ketika pikiran mengatakan “aku tidak cukup baik”, “aku akan gagal”, atau “orang lain pasti membenciku”, kita menerimanya sebagai fakta, bukan sekadar narasi internal.

Dari sinilah stres, kecemasan, overthinking, dan penderitaan batin bermula.

Kelebihan Buku Don't Believe Everything You Think

Kekuatan buku ini terletak pada kesederhanaan pesannya.

Nguyen tidak membanjiri pembaca dengan teori psikologi yang rumit atau istilah spiritual yang berlebihan.

Ia justru berulang kali menekankan bahwa kebebasan batin tidak membutuhkan usaha keras untuk “memperbaiki” pikiran, melainkan kesadaran untuk tidak selalu mempercayainya.

Menurutnya, semakin kita mencoba mengendalikan atau melawan pikiran, semakin kuat cengkeramannya.

Pikiran bekerja seperti pasir hisap; semakin kita berontak, semakin kita tenggelam.

Jalan keluarnya bukan perlawanan, tetapi pengamatan.

Dalam buku ini, Nguyen menjelaskan perbedaan penting antara berpikir dan kesadaran.

Berpikir adalah aktivitas mental yang terus-menerus, sementara kesadaran adalah ruang hening yang menyadari aktivitas tersebut.

Baca buku sepuasnya di Gramedia Digital Premium

Ketika seseorang mampu berada dalam posisi sebagai pengamat pikiran, bukan sebagai pikiran itu sendiri, jarak pun tercipta.

Dari jarak inilah ketenangan muncul.

Pikiran negatif masih bisa datang, tetapi ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendikte emosi dan tindakan.

Konsep ini mungkin terdengar sederhana, namun implikasinya sangat dalam, terutama bagi mereka yang terbiasa hidup dalam pusaran overthinking.

Nguyen juga mengkritik anggapan populer bahwa kebahagiaan harus dicapai melalui pencapaian eksternal, perbaikan diri tanpa henti, atau pengendalian pikiran secara ketat.

Ia menyoroti bagaimana industri pengembangan diri sering kali tanpa sadar memperkuat identifikasi kita dengan pikiran, dengan terus menekankan bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita yang harus diperbaiki.

Alih-alih membebaskan, pendekatan ini justru dapat menambah beban mental.

Buku ini menawarkan sudut pandang yang lebih lembut namun radikal: bahwa kedamaian batin sudah ada, dan yang perlu kita lepaskan hanyalah kepercayaan buta pada pikiran yang menciptakan ilusi masalah.

Salah satu bagian yang paling mengena dari buku ini adalah penjelasan tentang bagaimana pikiran selalu hidup di masa lalu atau masa depan.

Penyesalan, rasa bersalah, dan luka batin berakar pada cerita masa lalu yang terus diulang, sementara kecemasan dan ketakutan tumbuh dari skenario masa depan yang belum tentu terjadi.

Nguyen menegaskan bahwa dalam momen kini, saat kita benar-benar hadir, sebagian besar masalah itu tidak eksis.

Tubuh bernapas, jantung berdetak, dan hidup berlangsung apa adanya.

Penderitaan muncul ketika kita meninggalkan momen kini dan tenggelam dalam narasi mental.

Gaya bahasa Joseph Nguyen terasa jujur dan tidak menggurui.

Ia tidak memosisikan dirinya sebagai guru yang paling tahu, melainkan sebagai seseorang yang juga pernah terjebak dalam pikirannya sendiri.

Hal ini membuat buku ini terasa lebih manusiawi dan mudah diterima.

Banyak kalimatnya singkat namun menghantam, seperti pengingat lembut yang menyadarkan, bukan ceramah panjang yang melelahkan.

Terjemahan terbitan Miracle pun terasa mengalir dan cukup setia menyampaikan nuansa reflektif dari naskah aslinya sehingga pembaca Indonesia dapat menikmati pesan buku ini tanpa kehilangan kedalaman maknanya.

Namun, buku ini juga menuntut keterbukaan dari pembacanya.

Bagi mereka yang terbiasa mencari solusi praktis langkah demi langkah, pendekatan Nguyen yang minimalis dan kontemplatif mungkin terasa “terlalu sederhana” atau bahkan abstrak.

Buku ini tidak menawarkan teknik manajemen waktu, afirmasi positif yang repetitif, atau strategi mencapai kesuksesan.

Ia lebih menyerupai cermin yang mengajak pembaca melihat ke dalam dan mempertanyakan asumsi paling dasar tentang pikiran dan diri.

Justru di situlah kekuatannya, sekaligus tantangannya.

Secara keseluruhan, Don't Believe Everything You Think adalah buku yang relevan bagi siapa pun yang merasa lelah dengan pikirannya sendiri.

Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menawarkan cara pandang yang membuat masalah tidak lagi menguasai hidup.

Buku ini mengingatkan kita bahwa ketenangan bukanlah hasil dari berpikir lebih baik, melainkan dari menyadari bahwa kita tidak harus selalu mengikuti apa yang kita pikirkan.

Seperti Arga di pagi itu, banyak dari kita menderita bukan karena kenyataan yang terjadi, tetapi karena cerita yang kita ciptakan di kepala.

Buku ini hadir sebagai undangan lembut untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya: apakah pikiran ini benar-benar perlu dipercaya?

Dapatkan buku Don't Believe Everything You Think sekarang juga di Gramedia.com.

Terkini Lainnya